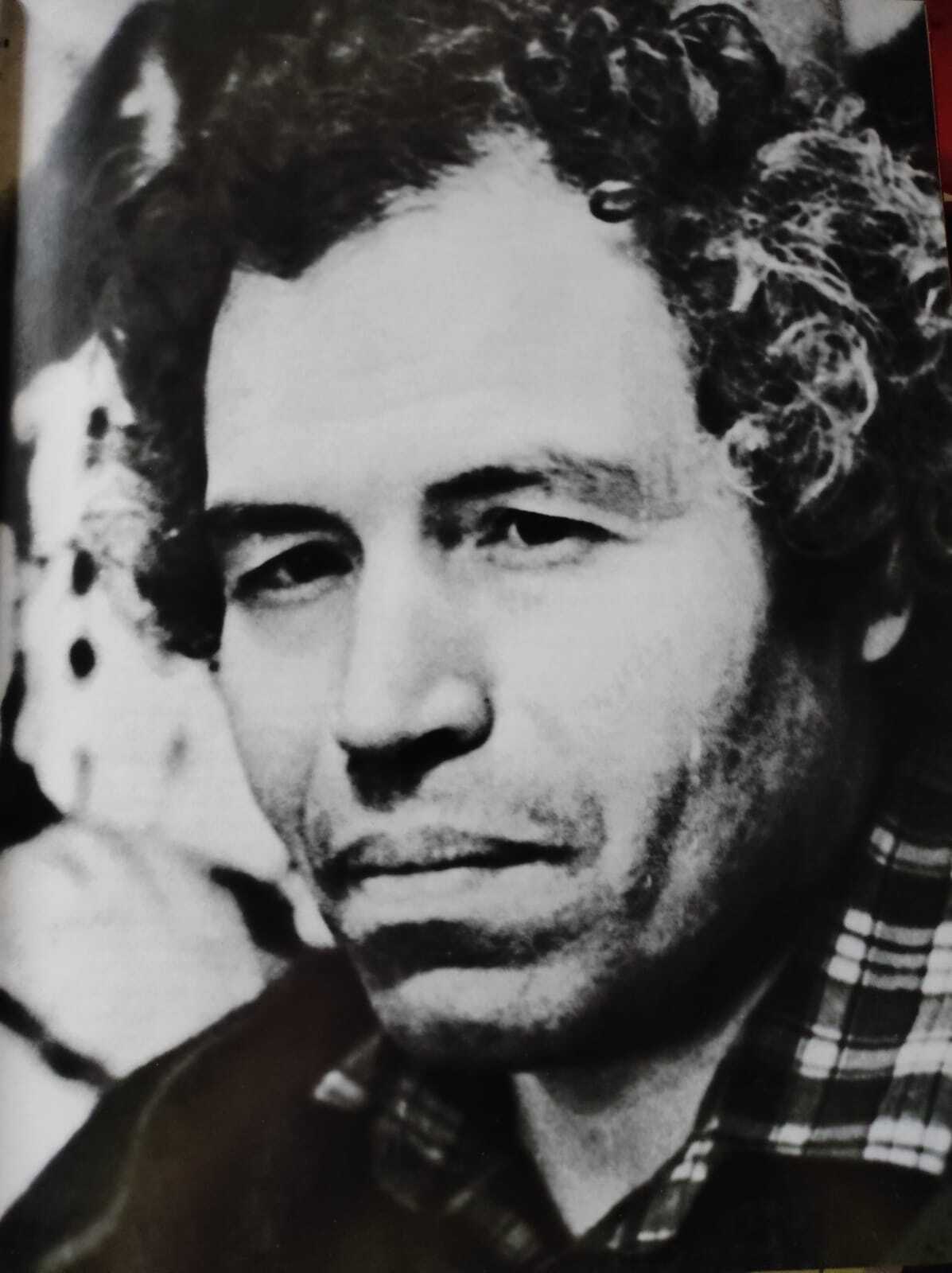

В конце 1980-х — начале 1990-х годов Ленинград стал эпицентром художественного бунта. В условиях распада советской системы и ослабления цензуры неформальные творческие объединения художников, писателей и музыкантов обрели силу. Среди них выделялись «Митьки» и «Новые художники» — группы, которые через иронию, провокацию и синтез западных и отечественных традиций создавали новый язык искусства. Однако не все представители эпохи вписались в эти сообщества. Арон Зинштейн, ныне признанный мастер «баннерной живописи», предпочел остаться вне андеграунда, сохранив индивидуальность и классическую основу своего творчества. Его история — это размышление о границах конформизма и свободы, о поиске себя в условиях коллективного движения.

Андеграунд как феномен времени

По словам Зинштейна, «настоящий расцвет петербургского андерграунда» пришелся на начало 1990-х. Это был период перестройки, когда «что-то происходило и происходило заметно». Художники, ранее вынужденные скрывать свои работы от официальных структур, получили возможность выставляться в квартирах, дворах и неофициальных галереях. Квартирные выставки на Пушкинской, 10, и в Дворце молодежи стали символами борьбы за свободу самовыражения. Однако для Зинштейна эти события были скорее фоном, чем частью его пути. «Я участвовал в одной общей выставке, но не чувствовал себя частью этого движения», — признается он.

Причина кроется в его образовании и мировоззрении. Закончив Мухинское училище (ныне Санкт-Петербургская академия художеств имени О.Е. Мухиной), Зинштейн получил строгое классическое обучение. В отличие от большинства участников андеграунда, многие из которых были самоучками, он стремился к признанию в рамках официального искусства. «Еще была надежда вступить в Союз художников», — вспоминает он. Для художника важно было сохранить связь с традицией, а не следовать модным трендам. Он видел в андеграунде элемент повторения западных авангардов, что вызывало критику: «Там ничего нового не происходило — просто показывали то, что раньше запрещали».

Индивидуальность или групповой дух?

Зинштейн не отрицал значение творческих объединений, но подчеркивал их двойственность. «Художники всегда стремятся к общению, но важно не потерять себя», — говорит он. В 1980-х он сотрудничал с графическими коллективами, например, с клубом экслибрисистов, где познакомился с Михаилом Карасиком. Однако его интерес постепенно сместился в живопись. Участие в выставках «Митьков» (в том числе на Охте в 1991–1992 гг.) не превратилось в полноценное членство. «Я искал художников, близких по духу, но не хотел следовать чьим-то правилам», — объясняет он.

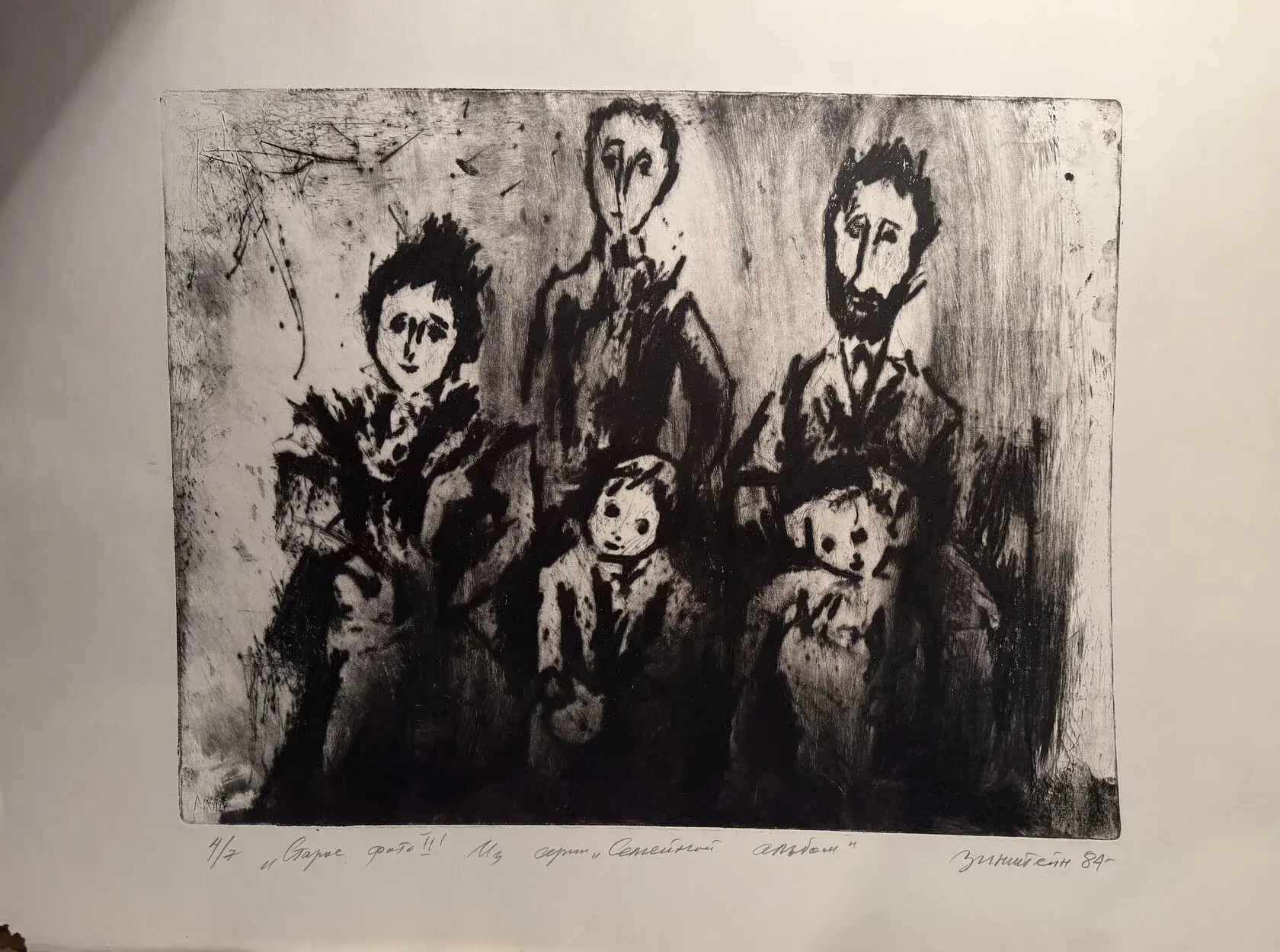

Для Арон Зинштейна ключевым оставалось развитие собственного стиля. Его ранние работы — семейные портреты, выполненные в технике гравюры, — родились еще в период работы в мастерской Главленинградстроя, где он оформлял общественные здания. Лишь в 1990-х, после вступления в Союз художников, он начал активно заниматься живописью, создавая композиции, наполненные воспоминаниями о природе и городском пейзаже. «Я рисую то, что вокруг меня: леса, озера, Петербург», — говорит он, подчеркивая связь с реальным миром, а не с абстрактными концепциями.

Коммерциализация и иллюзия свободы

Один из парадоксов эпохи — превращение андеграунда в товар. Зинштейн вспоминает, как иностранцы, особенно финны, массово покупали работы ленинградских художников. «Цены были низкими, и мы радовались 100 рублям за картину. Представляете, это же вторая зарплата была!», — с улыбкой рассказывает он. Однако этот успех имел обратную сторону: искусство становилось товаром, а не выражением внутренней свободы. «Когда работы увозили в Америку и Европу, многие художники начали ориентироваться на вкус коллекционеров, а не на себя», — отмечает Зинштейн.

Он же выбрал другой путь. Его «баннерная живопись», разработанная в 2010-х, стала ответом на вызов времени. Используя старые рекламные баннеры как холст, художник сочетает пейзажи и портреты с фрагментами коммерческих изображений. «Реклама придает картинам свежесть. Это искусство, которое можно вешать даже на улице», — говорит он. Для Зинштейна важна не только форма, но и философия: его работы убеждают в красоте мира, отсылая к тем традициям, в которых природа, а не люди, становится главным объектом изображения.

Образование и преподавание: дилемма мастера

Опыт работы преподавателем в Мухинском училище дал Зинштейну понимание сложности передачи знаний. «Я не люблю преподавать, потому что это отнимает силы», — признается он. Для художника важнее личный пример, чем методология. Он видит ценность в диалоге с коллегами, но не стремится быть наставником. «Есть художники, которые понимают живопись, но не могут ее передать. А есть те, кто технически сильны, но не осознают своей силы», — размышляет он. Для Зинштейна искусство — это вечный поиск, а не готовые рецепты.

Техника «баннерной живописи»: от вторичного материала к вечности

Создавая свои баннерные картины, Зинштейн обращается к материалу, который обычно считается утилитарным и временным. «Я не ищу идеальные поверхности. Наоборот, мне интересны следы износа, надписи, логотипы — они добавляют истории слои времени», — объясняет он. Процесс работы над такими полотнами включает несколько этапов: сначала художник изучает текстуру и цветовые пятна баннера, затем решает, как вписать в них пейзаж или портрет. «Иногда я оставляю фрагменты рекламы, иногда закрашиваю их, но всегда учитываю их присутствие», — говорит он.

Этот подход отражает философию Зинштейна, согласно которой красота рождается из контраста. Например, в работе «Лес над Невой» (2018) он сочетает изображение сосен с обрывками рекламы кредитов и строительных материалов. «Это как диалог между природой и цивилизацией. Баннеры — это голос города, а мой пейзаж — голос моей души», — комментирует он. Для Зинштейна важно, чтобы зритель видел не только визуальный контраст, но и смысловую игру между прошлым и настоящим, между коммерцией и искусством.

Выставка 2025 «Разговоры, подсмотренные на улице» — возвращение к истокам

С 6 по 30 июня 2025 года в «Галерее Искусств на Ломоносова, 1» пройдет выставка Арона Зинштейна, посвященная его серии «Баннерная живопись». Посетители увидят трехметровые полотна, созданные на основе рекламных баннеров, где Петербург соседствует с остатками коммерческих изображений. Это не просто эксперимент с материалом, но заявление о том, что искусство может быть свободным, актуальным и вечным — без компромиссов и принадлежности к модным течениям.

Выставка станет продолжением диалога Зинштейна с городом, который он рисует всю жизнь. «Петербург — это мой вдохновитель. Его улицы, парки, каналы... Я хочу, чтобы зритель почувствовал, как прекрасен мир вокруг нас», — говорит художник.

Свобода как выбор

Арон Зинштейн — редкий пример художника, который сохранил верность себе в условиях культурных перемен. Его отказ от андеграунда не был актом протеста, а скорее осознанным выбором. «Художник должен иметь лицо. Даже если он не находит себя всю жизнь, важно движение», — подчеркивает он. Его «баннерная живопись» — это не только технический прорыв, но и философское утверждение о ценности индивидуальности в эпоху массового искусства.

История Зинштейна напоминает: свобода — это не только борьба с системой, но и способность оставаться собой, несмотря на давление обстоятельств. Его работы, где природа переплетается с руинами рекламы, говорят о том, что красота возможна даже в хаосе, а истинное искусство — вне времени и трендов.