Как XX век

Начало двадцатого века – это настоящий бум в искусстве. Оно больше не является привилегией высшего общества и становится доступно всем. Неважно, где вы хотите соприкоснуться с искусством. Вы можете пойти в книжный магазин и обсудить произведение за чашкой чая или, если жаждете веселья, отправляйтесь в кабак и послушайте выступление поэтов.

Множество свежих идей и концепций, новых людей и взглядов. Эксперименты, дискуссии, борьба с канонами. Искусство неожиданно связывает людей и создает тандемы на века. Сейчас стихотворения футуристов учат в школах, а когда-то ведь их воспринимали как хулиганов и осуждали за женскую желтую кофту.

Итак, перед нами первая четверть двадцатого века и три страны: Швейцария, Россия, Франция. А ещё — непрерывное культурное развитие. Посмотрим, как искусство становилось частью жизни простых людей.

Приготовьтесь к путешествию во времени.

“Гадже бери бимба”: дадаисты, которые заговорили на новом языке

Кабаре «Вольтер». Цюрих, 1916 год. Со сцены раздаются мяукание, мычание, гром турецкого барабана. Весь этот шум — не результат всеобщего пьяного помешательства. Мы свидетели создания новой культуры, здесь и сейчас рождается дадаизм.

Дадаизм — авангардное течение в искусстве, которое возникло в Швейцарии во время Первой мировой войны. Художники считали, что военные конфликты — результат рационализма, который обнажил абсурдность человеческой жизни. Поэтому дадаисты сознательно отказываются от логики. Дадаизм — искусство бессистемное и иррациональное. На костях каноничного искусства с его законами они создают “антиискусство”. Дадаисты ломают цельное и собирают его в случайном порядке. В этом смысле дадаизм прочно обозначился в истории искусства — он дал толчок развитию авангардных течений, в основе которых движение только вперед, от классического искусства к новому. Всем нам знакомые коллажи и ассамбляжи, которые характерны для искусства 20 века и современного искусства, тоже порождение дадаизма. Возможно, вам встречались и стихотворения из выдуманных слов. Неважно, из какой вы страны и на каком языке говорите — язык, созданный дадаистами, интернациональный и одновременно непонятный никому. Взгляните на несколько цитат. Что они могли бы означать?

«гаджи бери бимба»

«гландриди лаули лонни кадори»

Но вернемся к началу. Как все-таки возник дадаизм? В 1915 году двое дадаистов Хуго Балль и Эмми Хеннингс, а также их супруги приезжают в Цюрих. Они решают открыть здесь кабаре, где могли бы собираться деятели искусства. Ян Эфраим, владелец небольшого бара на Шпигельгассе, разрешил им использовать заведение для этой цели.

Работа дадаиста Тристана Тцары

«Китайский соловей» — картина дадаиста Макса Эрнста

Осталось только призвать творческое население Цюриха, чтобы собраться в команду и творить. И сделать это было не так уж и сложно. Балль и Хеннингс опубликовали объявление в газету с призывом всех творцов наведаться в гости. И на открытии собралась целая толпа, и многие хотели присоединиться к дадаистам. Особенно отметились Марсел Янко, Тристан Тцара и Ханс Арп:

«Появилась, то и дело кланяясь, депутация из четырех восточного вида человечков с папками и картинами под мышкой. Они представились: Марсель Янко — художник, Тристан Тцара, Жорж Янко и еще один господин, имя которого я забыл. Случайно с нами оказался Арп, и мы без долгих слов обо всем договорились. Очень скоро шикарные «Архангелы» Янко уже висели рядом с другими замечательными вещами, а Тцара в тот же вечер прочитал несколько старомодные стихи, которые он изящным движением доставал из карманов пиджака.» — Так писал в своих воспоминаниях Хуго Балль.

Участники движения дадаистов

«Мы производили адский шум. Публика вокруг орет, хохочет и всплескивает руками. Мы отвечаем на это влюбленными вздохами, громким рыганием, стихами, криками «му-му» и «мяу-мяу» средневековых брюитистов. Тцара подрагивает задницей, словно восточная танцовщица, исполняющая танец живота, Янко играет на невидимой скрипке и кланяется до земли. Эмма Хеннингс с лицом Мадонны пытается сделать шпагат.

Зал заполнен журчащей толпой из примерно пятидесяти местных буржуа, туристов, студентов, демонстративно курящих длинные глиняные трубки, проституток, шпионов и разного рода богемы.» — пишет Грейл Маркус.

Непосредственно кабаре

Это место было своеобразным интернациональным пристанищем в разгар Первой мировой войны. Швейцария была нейтральной и свободной территорией, куда съезжались со всей Европы. Здесь можно было абстрагироваться от грохота пушек и удариться в культурную жизнь. Поэтому в Цюрихе и образовался центр «самоновейшего искусства» и художественного развлечения.

Искусство переселилось из аристократических салонов в кабаки и стало жить по собственным, никому не подвластным правилам. К апрелю 1919 кабаре собирало уже 1,5 тысячи человек. И были это люди абсолютно разные. По вечерам для эмигрантов — русские, по воскресеньям — швейцарская молодежь. Даже немецкие экспрессионисты крутились в Вольтере. Кое-кто из них посещал кабаре, некоторые вступали в труппу. Рудольф фон Лабан, хореограф и новатор в танцевальном искусстве, приходил на выступления своих танцовщиков.

Танцы на столах в «Кафе поэтов»: как футуристы стали известны всей России

Примерно в это же время — лишь на пару лет раньше — в 1913 году русские футуристы отправились в турне. 27-летний и уже опытный поэт Игорь Северянин знакомится с 20-летним Владимиром Маяковским и влюбляется в его талант. Он решает, что было бы неплохо взять молодого и дерзкого творца в гастрольную труппу. А Маяковский тем временем приглашает в турне товарищей из художественного объединения «Гилея» — Давида Бурлюка и Василия Каменского. За три месяца гастролей футуристы объехали 16 городов, прочитали перед публикой стихи и устроили по сенсации для каждой из местных газет.

Давид Бурлюк и Владимир Маяковский

Молодые поэты эпатировали публику. Неподготовленные зрители шокировались, увидев женскую кофту на Маяковском и разрисованное узорами лицо Бурлюка. А еще футуристы призывали “сбросить с парохода современности” классиков, не пощадив ни Пушкина, ни Достоевского. Последнее публике совсем не нравилось, поэтому поэтов почти на каждом выступлении ждал недовольный свист. Но этого они и добивались. Маяковский, Бурлюк и Каменский в итоге разошлись с Северяниным, так как взгляд на искусство у них все-таки был разным. И выступать поэты продолжили по отдельности.

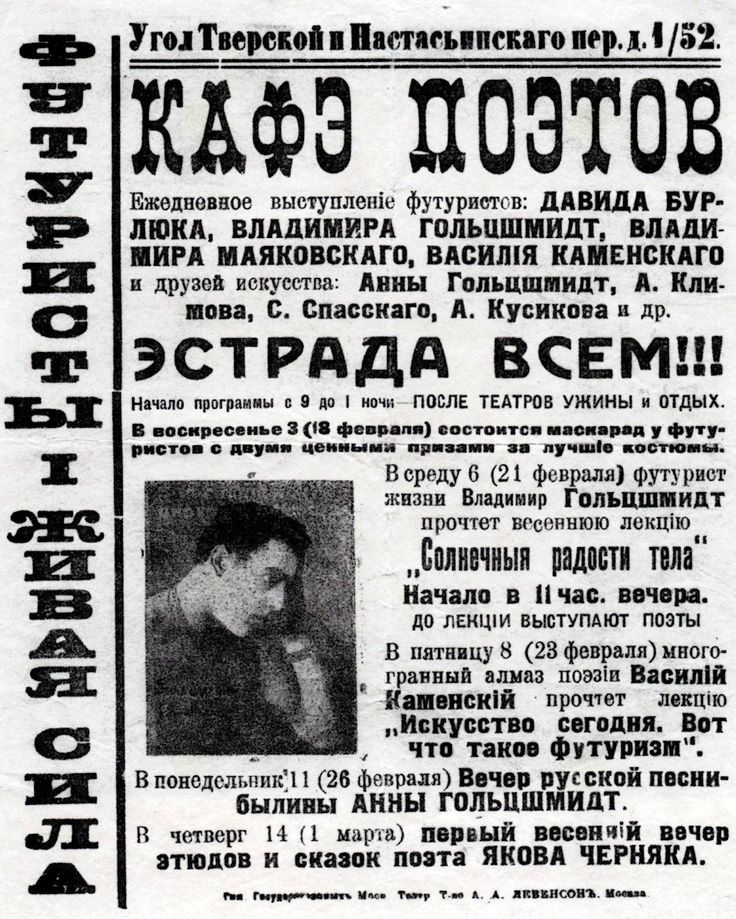

Футуристы — это про авангардные жесты и перформансы, про игру на публику. В 1917 году уже опытные поэты-ораторы открывают «Кафе поэтов», где собираются рабочая молодежь, солдаты и даже недавние буржуа. Кафе поместили в здании бывшей прачечной в Настасьинском переулке на Тверской. Профинансировал открытие московский богач Филиппов, знакомый Каменского.

Афиша «Кафе поэтов»

Выступление футуристов в «Кафе поэтов»

При входе – распятые брюки Есенина. Пройдя подальше, на стенах встречаешь слона, нарисованного Маяковским, лоскуты, бусы и бумажные буквы, висящие под потолком. Публика приходила достаточно поздно, мероприятия обычно начинались после 22 часов.

Часам к десяти вечера к футуристам стекалась публика. Приходили завсегдатаи: владелец кинематографического ателье Дранков, Филиппов, друг и издатель Маяковского, режиссер А. О. Гавронский, Ф. Я. Долидзе, устроитель вечеров и выступлений поэтов, покойный В. Е. Ермилов, журналисты Д. Полковников, Н. А. Равич и многие другие… Сходились поэты, приходила публика и, наконец, около одиннадцати появлялись и сами «киты». Никакой официальной программы обычно не было, попросту решали в директорской, что публики достаточно, можно начать выступления и Гольцшмидт отправлялся на эстраду поучать «опрощению жизни». — Николай Захаров-Мэнский «Как поэты вышли на улицу»

В кафе был своеобразный «открытый микрофон». Выступали поэты, композиторы, художники, актеры, а публика оценивала выступления и начинала дискуссию. Маяковский часто затевал споры и втягивал в них гостей. Он вызывал их на сцену и начинались дебаты. Многие приходили только за тем, чтобы поскандалить или понаблюдать за горячей дискуссией. Под конец вечера люди уже начинали танцевать на столах.

Пили вино из консервных банок и читали

Немного отвлечемся от шумных представлений и отправимся в уютный книжный магазин «Шекспир и компания» в Париже 1919 года. Повсюду антикварные вещи, удобная мебель, ковры, а люди обсуждают книги за чашкой чая. Нетипичная концепция для книжного магазина, не так ли?

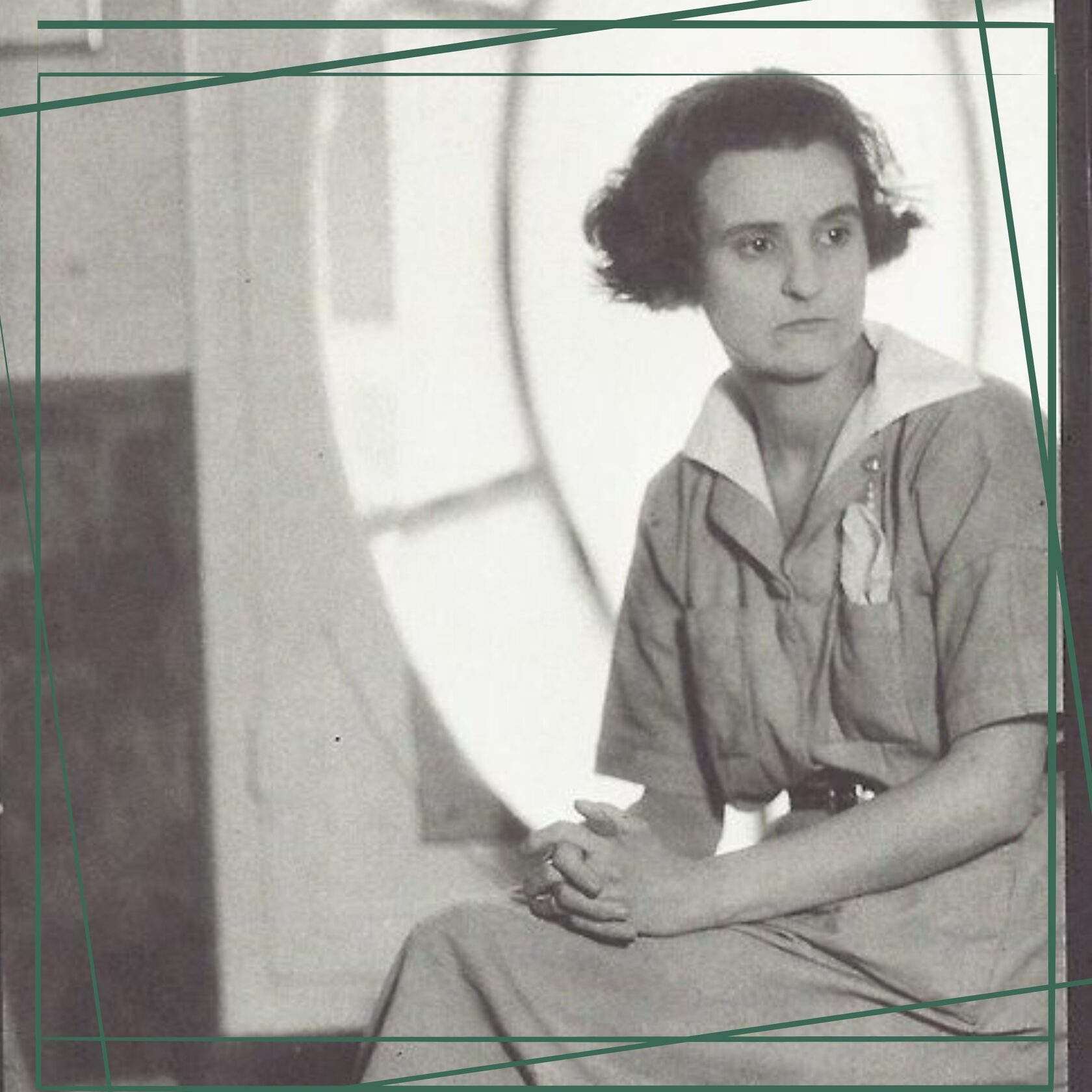

И это неудивительно, потому что у Сильвии Бич, основательницы магазина, не было особых коммерческих планов на это место. Она скорее хотела создать клуб по интересам, место сбора любителей литературы. Здесь Сильвия продавала только те книги, которые читала и любила сама. Поэтому с удовольствием обсуждала их с гостями. Вообще, «Шекспир и компания» был достаточно многофункциональным местом: и библиотекой, и издательством, и клубом для писателей.

Сильвия Бич. Фото: «Дом книги»

За пару лет магазин превратился в культурный центр, куда успели заглянуть Эрнест Хемингуэй, Бернард Шоу, Генри Миллер. Хэмингуэй в мемуарах даже писал, что очень любил это место за уют и доброту хозяйки. В трудный период он часто брал там книги на время, когда денег на их покупку у него не было.

«После улицы, где гулял холодный ветер, эта библиотека с большой печкой, столами и книжными полками, с новыми книгами в витрине и фотографиями известных писателей, живых и умерших, казалась особенно теплой и уютной. Все фотографии были похожи на любительские, и даже умершие писатели выглядели так, словно еще жили.

У нее (Сильвии) были красивые ноги, она была добросердечна, весела, любознательна и любила шутить и болтать. И лучше неё ко мне никто никогда не относился.» — Эрнест Хемингуэй, «Праздник, который всегда с тобой»

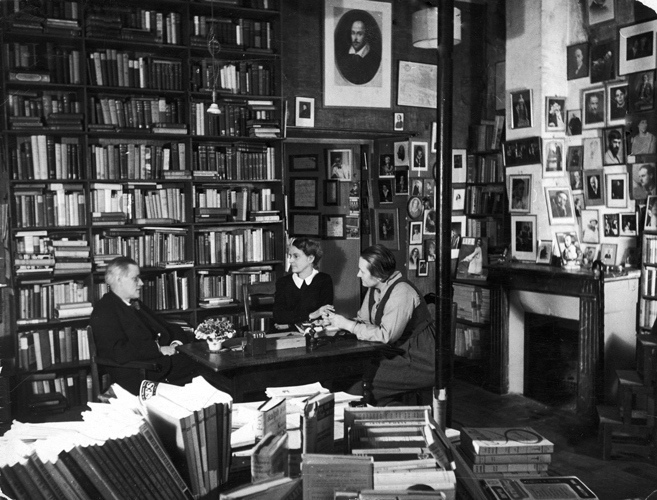

Сильвия Бич и Эрнест Хемингуей. Фото: «Дом книги»

Путь издания «Улисса» был сложен. Проблем было много: от финансовых трудностей до капризов Джойса. Для самой Сильвии этот опыт был не очень удачен, так у писателя оказался непростой характер. В итоге она оказалась на грани банкротства. Но страсть к литературе не угасла и магазин — а с ним и литературный клуб — продолжал жить.

Джойс в магазине «Шекспир и компания»

Так, в трёх разных местах в одно время творилось начало «свободного искусства», из которого потом выросло всё то что мы с вами называем искусством современным.